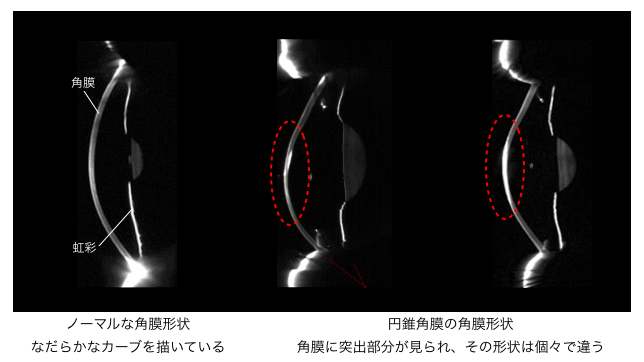

円錐角膜は主に10代から20代前半に発症し、角膜が前方へ円錐状に突出化する進行性の病気です。進行のペースは人により様々で、何年もかけて進行するのが通常ですが、数ヶ月の間に進行する場合もあります。多くは30歳前後で進行が止まりますが、まれに40代50代になって急激に進行するケースもみられます。

円錐角膜は初期の段階では診断がつきにくく、まぶしさや光に敏感になるなど、見え方に軽い変化が起こりますが、乱視と診断されることもよくあります。円錐角膜が進行すると角膜形状の歪みが大きくなるため、不正乱視の発起、メガネ・コンタクトレンズでの矯正視力の低下、ハードコンタクトレンズ装用時の痛みなどを感じるようになります。また、角膜に浮腫(むくみ)が起こって突然視力が低下することもあります。

強度の近視や乱視を伴うことが多いのも特徴ですが、レーシック等のレーザー手術で角膜を削って屈折を矯正すると、角膜の強度が低下して円錐角膜を進行させてしまう恐れがあるため、レーザーによる屈折矯正手術はいずれも禁忌となります。